El problema de la vivienda es uno de los retos más acuciantes a los que se enfrenta España. Los altos precios de los inmuebles residenciales en venta y alquiler imposibilitan a muchas personas acceder a una casa y el riesgo de exclusión social aumenta año a año. El Banco de España estima que se necesitan 600.000 viviendas hasta 2025, pero apenas se construyen 100.000 unidades al año.

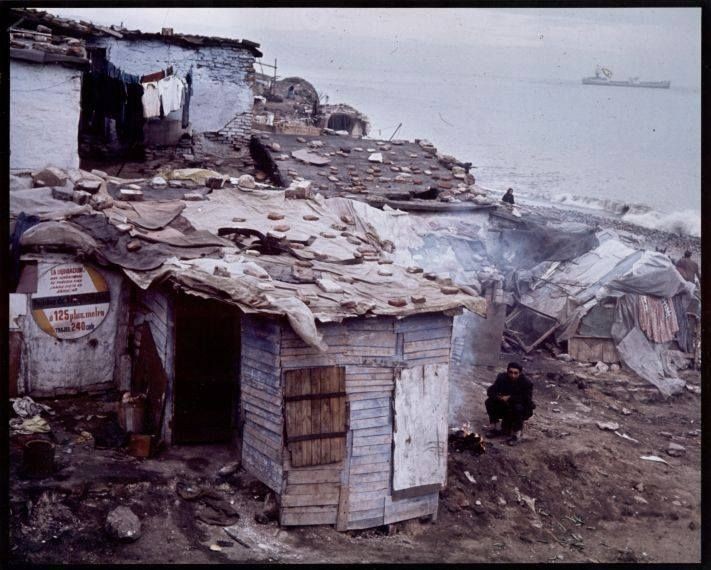

Con estas cifras en mente y al paraguas de un panorama desolador para muchas personas, los ecos del pasado piden paso en el presente. España contó con numerosos poblados chabolistas no hace tanto tiempo y un mercado de la vivienda impracticable quizá sople en esa dirección.

De hecho, el número de personas sin hogar no ha dejado de crecer. “Los últimos datos de los que disponemos resultan alarmantes: en España hay 28.552 personas sin hogar. No obstante, estos datos proceden del INE y son de 2022, por lo que en estos momentos la cifra podría ser aún mayor”, comenta a idealista/news Daniel Fábregas Galán, responsable de Programas de Sinhogarismo de Provivienda, entidad sin ánimo de lucro especializada en vivienda y exclusión residencial. “Desde 2012 hasta 2022, el número de personas sin hogar se incrementó un 24,47%”.

José Manuel Caballol, director general de HOGAR SÍ, coincide en que los datos del INE son inexactos. “En nuestra opinión, esta cifra sería necesario aumentarla, ya que el INE recoge sus datos en centros de alojamiento y de restauración, y los informes y estudios nos dicen que hay un porcentaje significativo de personas, alrededor del 30%, que no usan los recursos de atención al sinhogarismo. Por eso, nosotros manejamos la cifra de 37.000 personas”, señala.

Los datos del INE revelan que Andalucía es la comunidad autónoma en la que más personas en situación de sinhogarismo hay (5.539), seguida por País Vasco y la Comunidad de Madrid que concentran a más de 4.000 personas cada una. “En el otro extremo, tenemos a comunidades como La Rioja, en la que solo hay 158 personas sin hogar contabilizadas”, indica Fábregas Galán.

¿Por qué sinhogarismo y no sin techo? “Es una pequeña matización. No es lo mismo tener techo que tener un hogar. Las personas pueden dormir en un cajero o incluso en un centro de alojamiento colectivo, y eso no significa tener un hogar. Un hogar es algo más que un techo y cuatro paredes; es un lugar donde física, psicológica y socialmente nos encontramos seguros”, subraya Caballol.

Respecto a la edad de las personas sin hogar, según los datos del Observatorio de Vivienda Asequible (a partir del estudio de 2022 del INE), son:

Por otro lado, según el último censo de Población y Viviendas del INE, publicado el 30 de junio de 2023 y que reúne datos de 2021, 7.199 personas residen en chabolas o caravanas en España. La pregunta que surge inevitablemente tras conocer estas cifras es: ¿pueden los altos precios de la vivienda empujar a que el número de personas que residen en infraviviendas, chabolas o caravanas aumente en los próximos años? En ciudades como Ibiza ya es una realidad, ¿pero puede extrapolarse esta tendencia a otras zonas de España?

El chabolismo tiene sus raíces en la posguerra

La explosión del chabolismo en España tiene sus raíces en la posguerra, cuando las ciudades comenzaron a recibir un gran flujo de población migrante en busca de empleo. Principalmente, este movimiento se debió a la demanda de mano de obra en sectores como la construcción, lo que generó una necesidad urgente de vivienda en los núcleos urbanos. Sin embargo, las opciones habitacionales eran limitadas y costosas, lo que obligó a muchas familias a buscar alternativas. Algunos trabajadores migrantes podían dormir en una pensión o en la habitación de un familiar, pero otros se vieron en la calle y, al poseer conocimientos de construcción, no les quedó otro remedio que construirse su propio techo.

“Las chabolas surgieron como una solución espontánea ante la falta de viviendas y a la creciente demanda de mano de obra en las grandes urbes. Muchas de estas construcciones se asentaban en terrenos que no estaban habilitados para la edificación, ya fueran parcelas privadas adquiridas de manera irregular o terrenos públicos ocupados sin permiso. En ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia, estas áreas comenzaron a expandirse en la periferia, configurando una nueva realidad urbana caracterizada por la precariedad”, explica Jesús Leal, catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, una de las voces más con más renombre en Sociología Urbana, Urbanismo y Población.

De la década de 1940 a 1970, las grandes urbes multiplicaron exponencialmente su población. Por ejemplo, el municipio de Madrid triplicó el número de habitantes, pasando de un poco más de 1 millón de habitantes censados a más de 3,146 millones a finales de los años 60, según datos del INE.

Además, uno de los factores que favoreció la creación y el crecimiento de los poblados y barrios chabolistas fue la existencia de una ley que impedía la demolición de una chabola si esta tenía techo y si en ella residía una persona, lo que se apodaba por aquel entonces como la ‘ley del techo’.

“Esta norma llevó a que las familias levantaran estructuras básicas con rapidez, asegurándose de que hubiera al menos una persona dentro para evitar el desalojo. En muchos casos, la policía llegaba al día siguiente de tener constancia de que se estaba construyendo una chabola y encontraba viviendas ya techadas y habitadas, lo que impedía su demolición”, comenta Leal.

Cómo era vivir en una chabola

Los cimientos de las chabolas eran débiles, lo que ocasionaba frecuentes derrumbes y un deterioro acelerado. Además, la falta de planificación urbanística provocaba que las calles no estuvieran pavimentadas, lo que generaba condiciones insalubres, especialmente en invierno con el barro y la humedad, y en verano con el polvo.

“Pero los barrios chabolistas no solo carecían de infraestructura adecuada, sino que también sufrían la falta de servicios esenciales, como la luz o el agua. El transporte era deficiente o inexistente, lo que dificultaba la movilidad de sus habitantes. En varios de estos asentamientos, se llegaron a organizar huelgas de transporte como forma de protesta por las pésimas condiciones en las que vivían”, apunta el catedrático de sociología.

A medida que los barrios chabolistas crecían, se intentó mitigar su impacto visual en el paisaje urbano. “En Madrid, por ejemplo, la prolongación de la Castellana, La Ventilla y la zona de Plaza de Castilla fueron objeto de actuaciones urbanísticas destinadas a ocultar la visión de estos asentamientos. Para ello, se construyeron lo que se conocía como ‘bloques pantalla’, edificios que bloqueaban la vista de las chabolas desde las principales vías de comunicación”, comenta el catedrático de sociología Jesús Leal.

En relación con los barrios mencionados por el catedrático, en 1997 la película 'Carne Trémula', dirigida por Pedro Almodóvar, ofreció al mundo una mirada cruda sobre esta realidad madrileña, al mostrar los contrastes que entonces coexistían y que variaba sustancialmente con tan solo recorrer a pie unas cuantas calles. En la película se evidencia la disimilitud entre el moderno centro financiero de Plaza de Castilla y La Ventilla, una zona colindante caracterizada en aquel momento por la precariedad, las infraviviendas y las chabolas.

El chabolismo en Madrid

La Madrid que se buscaba convertirse en una ciudad cosmopolita y la Madrid que fue que el principal foco del chabolismo de España. Tras la Guerra Civil, la ciudad quedó devastada y con una población que se encontraba en una situación de extrema pobreza. La ciudad, que ya tuvo problemas de chabolismo antes de la guerra, vio cómo estos se agravaron debido principalmente a la falta de recursos para llevar a cabo la reconstrucción de la urbe. En este contexto, la dictadura franquista asumió un papel central en la gestión urbanística.

Para ello, en 1938 se creó la Dirección General de Regiones Devastadas y Reparaciones, que se encargó de coordinar la reconstrucción de Madrid y sus alrededores. En 1940 se estableció la Junta de Reconstrucción de Madrid, y en 1944 se anexaron todos los municipios dentro de un radio de 12 km alrededor de la capital. El objetivo era centralizar el control sobre el crecimiento urbano y la distribución de la vivienda en la capital.

Sin embargo, las medidas fueron insuficientes para resolver la crisis de la vivienda. En 1945, el Ayuntamiento de Madrid publicó un informe en el que reconocía que al menos 150.000 personas vivían en condiciones inadmisibles, aunque otras fuentes cifraron 400.000 personas. Los barrios de chabolas crecieron rápidamente en zonas como Tetuán, Ventas, Puente de Vallecas, Usera, Carabanchel y la carretera de Extremadura.

El régimen franquista, preocupado por la imagen de la capital, implementó medidas de represión para ocultar la pobreza extrema. El Estado promovió la construcción de nuevos barrios a través del Instituto Nacional de la Vivienda (INV) y la Obra Sindical del Hogar (OSH). Entre 1939 y 1954 se construyeron 21.377 viviendas en Madrid, una cifra muy baja en comparación con la demanda existente. No fue hasta 1954 que se implementaron medidas más agresivas para abordar el problema del chabolismo, con un cambio de modelo en el que se combinaba la inversión pública con incentivos al sector privado.

Uno de los hitos clave fue la aprobación del Plan Sindical de la Vivienda en 1954, a través del cual la Obra Sindical del Hogar (OSH) se comprometió a construir 20.000 viviendas sociales al año. Sin embargo, se construyeron unas 10.000 viviendas anuales, dejando a muchas familias viviendo en infraviviendas.

La OSH fue clave en la construcción de vivienda social y en la eliminación de asentamientos de chabolistas en ciudades industriales como Madrid, Barcelona y Hospitalet de Llobregat. Además, promovió la construcción de barrios como San Roque en Badalona, Contrueces en Gijón, Yagüe en Logroño y Dos Hermanas en Málaga.

Según datos de la OSH, entre 1939 y 1960 se construyeron aproximadamente 138.686 viviendas sociales en toda España. Por ejemplo, es notable el caso de El barrio del Somorrostro. Este barrio surgió en la década de 1870 en terrenos municipales detrás de la antigua fábrica de la Catalana de Gas, en la actual Barceloneta. Creció hasta alcanzar en 1954 unas 2.406 barracas y albergar entre 10.000 y 15.000 habitantes.

El desalojo de Somorrostro comenzó en 1957 con la construcción del paseo marítimo y terminó el 26 de junio de 1964, lo que afectó a unas 3.000 personas. Muchas familias fueron reubicadas en viviendas promovidas por la Obra Sindical del Hogar (OSH), como los bloques Onésimo Redondo (hoy La Florida) y el barrio de San Roque de Badalona, aunque quienes no pudieron pagar la entrada de los pisos fueron trasladados a La Perona.

En Barcelona hubo también otros grandes núcleos chabolistas como en Madrid. El asentamiento de barracas en la montaña de Montjuïc fue el más grande de la urbe, con 6.090 barracas y unas 30.000 personas a finales de los años 50, representando la mitad de la población barraquista de la ciudad. Los asentamientos se distribuían por toda la montaña en barrios como Tres Pinos, Can Valero, Casa Antúnez y el Morrot, algunos con servicios comunitarios como escuelas, iglesias y centros sociales.

El proceso de desalojo comenzó en los años 60 con la construcción de los estudios de Televisión Española y el Parque de Atracciones de Montjuïc. Muchas familias fueron reubicadas en polígonos de vivienda social impulsados por el Patronato Municipal de la Vivienda y la Obra Sindical del Hogar (OSH), como Barón de Viver, Buen Pastor o Marina del Prat Vermell. Las últimas barracas de Montjuïc fueron derribadas para los Juegos Olímpicos de 1992.

A pesar de las actuaciones puestas en marcha a nivel nacional, el problema del chabolismo persistía. En 1954, se calculaba que el 20% del parque de viviendas en Madrid eran infraviviendas y que unas 300.000 personas vivían en chabolas.

El Instituto Nacional de la Vivienda (INV), que durante su existencia (1939-1980) se construyeron millones de viviendas sociales, realizó un censo en 1955 que reflejaba la extrema precariedad habitacional en Madrid. En aquellos años había:

- 18.000 chabolas y cuevas.

- 20.000 familias realquiladas en habitaciones con derecho a cocina.

- 5.000 familias en fincas ruinosas.

- 7.000 procesos de desahucio.

- 1.000 familias ocupando edificios públicos como mataderos o casas de baños.

- 10.000 familias viviendo en pensiones y habitaciones de emergencia.

Para combatir esta crisis, se aprobó en 1956 la Ley del Suelo y Ordenación Urbana, que prohibía la construcción sin licencia y ordenaba el derribo de edificaciones ilegales. En 1957 vivían en Madrid más de 200.000 personas en condiciones de infravivienda. Ese mismo año se eliminó la Dirección General de Regiones Devastadas, y el Ministerio de la Vivienda asumió la responsabilidad de los proyectos de vivienda social.

En este contexto, se llevaron a cabo diferentes estrategias para absorber a la población chabolista y aparecería uno de los proyectos de vivienda de emergencia social más icónicos de Madrid. Fernando Higueras y su futuro socio, Antonio Miró, junto a otros arquitectos, asistieron a una reunión en la OSH.

El gerente les expuso un ambicioso proyecto: diseñar alojamientos en albergues para 32.000 personas dentro de la ciudad. Así surgió el plan denominado Unidades Vecinales de Absorción, cuya sigla, UVA, daría nombre a uno de los proyectos más emblemáticos de Higueras: la UVA de Hortaleza. Estas casas se construyeron en 1963 en pocos meses para dar respuesta a la crisis de vivienda en la capital: deberían haber durado cinco años y en 2025, más de 60 años después, siguen habitadas.

Además, se construyeron poblados de absorción y poblados mínimos de absorción. Proyectos que consistían en levantar viviendas de pequeño tamaño y materiales de baja calidad, construidas en terrenos periféricos. A menudo, las cimentaciones eran inadecuadas, lo que provocaba problemas estructurales en poco tiempo.

Las cifras de actuación en estos años fueron significativas:

- 16 poblados de absorción (1955-56) con 11.421 viviendas.

- 4 poblados mínimos (1958) con 2.922 viviendas.

- 12 poblados dirigidos (1956-59) con 21.023 viviendas.

- 9 poblados INV/OSH (1954-59) con 17.673 viviendas.

- 6 Unidades Vecinales de Absorción (1963) con 6.083 viviendas.

Pero todavía, pese a los esfuerzos y a los recursos empleados, el chabolismo no desapareció. Muchas de las viviendas construidas eran insuficientes para absorber la demanda creciente.

El final de los años 50 marcó el comienzo de una nueva etapa económica en España, con la implementación del Plan de Estabilización de 1959, que buscaba modernizar la economía y atraer inversiones extranjeras. Este período abriría paso a la siguiente gran transformación urbana de Madrid, donde el chabolismo seguiría siendo uno de los grandes retos.

A nivel de vivienda, el cambio más importante fue la creación en 1961 del Plan Nacional de la Vivienda, que tenía como objetivo reducir el déficit habitacional, estimado en un millón de viviendas en todo el país. Para ello, se implementaron programas como el Plan de Absorción del Chabolismo, que facilitó la expropiación de terrenos y permitió su urbanización para proyectos de vivienda social.

En 1960 se realizó un nuevo censo de infraviviendas en Madrid y se contabilizaron 72.241 chabolas, de las cuales 819 eran cuevas, en las que vivían aproximadamente 180.000 personas. Sin embargo, otros estudios elevaban la cifra a 350.000 habitantes en infraviviendas.

Para afrontar esta crisis, el régimen franquista apostó por dos estrategias simultáneas:

- Expansión de la vivienda social: Se construyeron polígonos de vivienda masiva en zonas periféricas de Madrid, como Orcasitas, Palomeras, San Blas y el Pozo del Tío Raimundo.

- Erradicación forzosa de chabolas: Se implementó un sistema de vigilancia y derribo de asentamientos ilegales, con la intervención de la Guardia Civil.

“Durante el franquismo se construyeron más viviendas sociales que las que se han construido durante toda la democracia, desde 1975 a la actualidad. A partir de 1975, la política de vivienda dejó de ser una prioridad en muchos casos, lo que contribuyó a que el déficit habitacional persistiera durante décadas”, comenta Jesús Leal.

Centrándonos en Madrid, entre 1962 y 1973 se construyeron 29.240 viviendas de promoción oficial. Aun así, estos esfuerzos resultaron insuficientes. La baja calidad de los materiales y la falta de infraestructuras básicas en los nuevos polígonos hicieron que muchas familias sintieran que sus condiciones de vida no mejoraron.

En 1973, un nuevo censo de infravivienda reveló que aún había 35.318 chabolas en Madrid, lo que representaba el 3,5% del total de viviendas unifamiliares de la ciudad. Más del 60% de estos asentamientos estaban ubicados en el sureste de la ciudad, especialmente en Puente de Vallecas y Entrevías.

En 1975, con la muerte de Franco, España entró en un período de transición hacia la democracia y el problema del chabolismo empezó a tratarse desde una nueva perspectiva.

Uno de los primeros pasos fue el traspaso de competencias en materia de vivienda a los ayuntamientos, lo que permitió una mayor descentralización en la gestión del problema. En 1977, se promulgó la Ley de Expropiación Forzosa, que permitió al Ayuntamiento de Madrid adquirir terrenos para la construcción de viviendas de protección oficial. Gracias a esta ley, se pudo realojar a 12.000 familias de chabolistas en sus propios barrios.

Además, en 1979 se impulsó el Plan de Remodelación de Barrios, cuyo objetivo era absorber los poblados chabolistas y transformar polígonos en zonas residenciales con bajas condiciones de habitabilidad. Se planificaron 39.000 nuevas viviendas, en una de las mayores intervenciones urbanísticas de la historia de Madrid.

“Cada barrio tuvo un proceso diferente de reubicación. En el caso de Orcasitas, por ejemplo, se optó por trasladar a los residentes a nuevas edificaciones en una zona más al sur, en Pan Bendito personas de etnia gitana desplazaron a la población primitiva, mientras que en el Pozo del Tío Raimundo se implementó un modelo de autoconstrucción supervisado. En este último caso, los habitantes participaron activamente en la edificación de sus propias viviendas con ayuda de voluntarios, incluidos estudiantes universitarios que colaboraban los fines de semana en las tareas de construcción”, recuerda Jesús Leal, quien participó activamente en el proyecto de el Pozo del Tío Raimundo.

“El Pozo del Tío Raimundo es un ejemplo de cómo la autoconstrucción, combinada con apoyo institucional, puede generar un cambio positivo en la calidad de vida de las personas. La zona pasó de ser un asentamiento marginal a un barrio consolidado, con viviendas diseñadas bajo criterios urbanísticos más adecuados. Estas casas, aunque de dimensiones reducidas (alrededor de 60 metros cuadrados), proporcionaron a sus habitantes condiciones de vida mucho más dignas que las que tenían en las chabolas”, comenta Leal.

A pesar de los esfuerzos de renovación, la erradicación total del chabolismo no se logró de inmediato; de hecho, todavía persiste. Hubo casos en los que el proceso se alargó durante años debido a la falta de recursos, problemas burocráticos y la resistencia de algunos residentes que temían perder su lugar de residencia sin garantías de reubicación. Sin embargo, con el tiempo, la mayor parte de los asentamientos chabolistas fueron desapareciendo, dando paso a barrios con infraestructuras mejoradas.

En 1984, un nuevo censo municipal identificó 1.401 chabolas en la ciudad, y el 93% de sus habitantes eran de etnia gitana. Esto reflejaba un cambio en el perfil del chabolismo, que cada vez se vinculaba más a la marginalidad social y étnica. En respuesta, en 1986 se aprobó el Plan de Realojo de la Población Marginada, enfocado en la erradicación del chabolismo gitano y su integración en la ciudad.

Durante esta etapa, los movimientos vecinales jugaron un papel fundamental. Las asociaciones de vecinos surgieron en los barrios periféricos, exigiendo mejores condiciones de vida y denunciando la falta de servicios básicos. Las protestas y movilizaciones lograron acelerar algunos procesos de realojo y mejorar las infraestructuras en zonas marginales.

A mediados de los años 80, la mayoría del suelo donde se ubicaban los núcleos chabolistas pasó a ser propiedad del ayuntamiento, lo que permitió una mayor intervención urbanística. Se crearon asentamientos de transición, conocidos como Barrios de Tipología Especial (BTE), con servicios sociales para la integración de los chabolistas. Sin embargo, estos barrios terminaron consolidando la segregación social, lo que llevó a su desmantelamiento en 1998.

En 1986, se creó el Consorcio de Realojamiento de la Población Marginada, una entidad conjunta entre el ayuntamiento, la Comunidad de Madrid y el Estado. Su objetivo era gestionar el realojo de familias chabolistas y facilitar su integración en la sociedad. Este organismo, que posteriormente sería sustituido por el IRIS (Instituto de Realojamiento e Inserción Social) en 1998, marcó el inicio de una nueva etapa en la lucha contra el chabolismo.

Con estos cambios, el chabolismo comenzó a reducirse significativamente, pero persistían bolsas de exclusión social, especialmente entre la población gitana. Los años siguientes se centrarían en la eliminación de los últimos grandes núcleos chabolistas y en la consolidación de políticas de vivienda social más inclusivas.

A partir de 1986, la erradicación del chabolismo en Madrid entró en una nueva fase. A diferencia de décadas anteriores, donde el problema afectaba a una población más heterogénea, en esta etapa el fenómeno quedó prácticamente vinculado a la población gitana y a sectores en situación de extrema vulnerabilidad.

El Consorcio de Realojamiento de la Población Marginada, creado en 1986, fue el principal organismo encargado de gestionar el realojo de familias chabolistas en la Comunidad de Madrid. Sin embargo, los primeros censos de esta etapa revelaron que el problema persistía:

- En 1986, había 2.674 familias viviendo en 62 núcleos de chabolas dentro del municipio de Madrid.

- En 1997, el número de familias había aumentado a 4.178, debido al crecimiento natural y la llegada de inmigrantes de otras regiones.

- Además, en los municipios circundantes de la Comunidad de Madrid existían otras 1.647 chabolas.

Para abordar esta crisis, se construyeron barrios de tipología especial (BTE), concebidos como asentamientos de transición con viviendas prefabricadas y equipamiento social básico. Sin embargo, estos barrios terminaron consolidando la exclusión, ya que estaban situados en la periferia y concentraban a la población más vulnerable. En 1998, tras más de una década de funcionamiento, se decidió desmantelar estos barrios y reubicar a sus habitantes en viviendas normalizadas dentro del tejido urbano.

Zonas como Carabanchel, Tetuán, Usera, Vallecas y Ventas concentraron estos núcleos, algunos mencionados en los primeros censos tras la Guerra Civil. Hoy en día, bajo puentes, en descampados, todavía quedan algunas chabolas, además de algunos asentamientos como la Cañada Real. Algunos de los poblados de mayor envergadura fueron:

- Pozo de Jaime el Conquistador (Arganzuela): Surgió tras la guerra con 1.400 chabolas y 6.000 habitantes. Fue demolido en 1957, realojando a sus vecinos en San Fermín.

- Orcasitas y La Perla (Usera): Surgidos en los años 1920-50, acogieron inmigrantes de Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura.

- Arroyo de Valdecelada (Carabanchel): Albergó a más de 1.000 personas hasta su desaparición en los 70 por la construcción de la M-30.

- La Alegría (Ciudad Lineal): Chabolas y casitas bajas sin servicios básicos cerca de Las Ventas.

- Prosperidad (Chamartín): Formado en 1860 con inmigrantes rurales atraídos por la construcción.

- Vallecas: Zona con gran presencia chabolista desde la posguerra. En 1956, Entrevías contaba con más de 4.300 chabolas.

- Pozo del Huevo y La Rosilla: Surgieron en Villaverde-Vallecas; fueron realojados en los años 90-2000.

- Los Focos (Vicálvaro): Núcleo marginal de 280 familias demolido en los 90.

- El Cañaveral y Las Barranquillas: Asentamientos de realojo en los que hubo una fuerte problemática social, desmantelados en los 2000. El Cañaveral llegó a tener más de 2000 habitantes en más de 400 chabolas. Finalmente se derribó en 2009.

Otro factor que caracterizó esta etapa fue el aumento de la inmigración. Entre 1981 y 2006, la población extranjera en España pasó de menos de 200.000 personas a más de 4 millones. El cambio modificó el perfil de los asentamientos chabolistas, que hasta entonces eran mayoritariamente gitanos. Un censo realizado en 2012 en la Cañada Real reveló que la población estaba compuesta por:

- 38,7% de etnia gitana.

- 27% de origen marroquí.

- 1,2% de romaníes (gitanos de origen extranjero, nómadas o seminómadas).

- También había portugueses, rumanos y otros inmigrantes del este de Europa.

En esta etapa, se fortaleció la colaboración con asociaciones vecinales y ONGs como Cáritas, Provivienda y Secretariado Gitano, que desempeñaron un papel clave en la integración social de las familias realojadas. Se desarrollaron programas de escolarización, alfabetización y empleo, con el objetivo de romper el ciclo de pobreza y exclusión.

“Salir de la calle es extremadamente complicado. La falta de estabilidad y de recursos básicos hace que el deterioro se mantenga y, en muchos casos, se agrave. Por eso, la vivienda es un factor clave en la lucha contra la exclusión social: más allá de proporcionar refugio, es el punto de partida para recuperar una vida digna”, comenta Magdalena Palomo, responsable Programa de Atención Integral a personas sin hogar de Cruz Roja.

Hacia el año 2000, el número de chabolas en Madrid se había reducido considerablemente, pero aún quedaban grandes asentamientos, como El Salobral (Villaverde), Santa Catalina (Puente de Vallecas) y Las Barranquillas (Villa de Vallecas). En 2005, el Instituto Nacional de Estadística estimó que en la Comunidad de Madrid existían 1.400 chabolas habitadas por unas 5.000 personas.

Entre 1999 y 2006, las administraciones aceleraron los procesos de erradicación, pero el problema no desapareció por completo. Muchas de las chabolas derribadas en Madrid se reubicaron en otros municipios, especialmente en la Cañada Real, que se convirtió en el mayor asentamiento informal de la región.

En las últimas décadas, los núcleos de población se han dispersado y reducido en tamaño, especialmente en el extrarradio, concentrándose con frecuencia en áreas cercanas a las vías del tren entre Leganés y Villaverde, en la M-30.

Las chabolas en la M-30 surgieron antes de la construcción de la autovía en el arroyo Abroñigal, entre Arganzuela y el Puente de Vallecas. A medida que se construía la vía, estas desaparecieron, aunque han aparecido nuevos núcleos en los últimos años y se desmantelan ocasionalmente. En 2024, se registraron 64 núcleos en la zona.

En Las Sabinas, los primeros asentamientos se construyeron en los años 70 sobre terrenos de cultivo, pero fue en los 80 cuando se intensificó la población, especialmente bajo el puente del Aguijón, entre Móstoles y Arroyomolinos, cerca de Madrid Xanadú. Aunque ha habido varios intentos de realojo, en 2024 aún residían unas 70 familias. Pese a la contaminación que se vierte al río Guadarrama, que pasa por el poblado, y la insalubridad que afecta a los habitantes de Las Sabinas, todavía sigue existiendo.

La población más afectada era la gitana y la inmigrante, y aunque el modelo de realojo había mejorado en comparación con décadas anteriores, persistían problemas de segregación y marginación.

Los años siguientes estarían marcados por nuevas estrategias de integración, pero también por desafíos como la crisis económica y el crecimiento de la Cañada Real como último gran asentamiento chabolista de Madrid.

A partir de 2006, el chabolismo en Madrid experimentó una transformación significativa. Aunque la mayoría de los asentamientos históricos fueron eliminados, el problema no desapareció, sino que se concentró en núcleos específicos, con la Cañada Real Galiana como el asentamiento más emblemático y grande.

Entre 2007 y 2015, el número de chabolas en el municipio de Madrid se redujo a la mitad, aunque muchas familias desplazadas se trasladaron a municipios cercanos, perpetuando el problema en la periferia de la Comunidad de Madrid.

Según el último estudio ‘Mapa sobre vivienda y población gitana 2015’, elaborado por la Fundación Secretariado Gitano, en 2015 había 835 infraviviendas en la Comunidad de Madrid, de las cuales 602 eran chabolas en las que residían unas 3.100 personas.

Según el mismo estudio de la fundación, la presencia de chabolas es todavía más notable en otras áreas de España respecto a Madrid. Por ejemplo, en 2015, según datos de la Fundación Secretariado Gitano, en Galicia el 14,03% del parque de viviendas eran chabolas y en Aragón el 8,49%.

Respecto al número de este tipo de viviendas en toda España, el estudio revela que existían 3.986 chabolas en 2015, en las que residían unas 19.570 personas.

Volviendo a la capital, en 2016 un censo del Ayuntamiento de Madrid identificó 135 asentamientos con al menos 1.226 personas viviendo en infraviviendas, aunque se estima que la cifra real podría ser el doble, ya que muchas familias evitan figurar en registros oficiales. Las principales zonas afectadas eran:

- Villa de Vallecas y El Gallinero (desalojado en 2018).

- Fuencarral-El Pardo, Hortaleza y Villaverde.

Nuevo Legazpi y el entorno de la M-30.

En 2022, la Fundación Secretariado Gitano volvió a hacer un estudio sobre el número de infraviviendas y chabolas que había en España, ya que no hay índices ni estadísticas oficiales que abarquen con exactitud el fenómeno; el ‘Censo de Población y Viviendas’ del INE se queda corto, opinan los expertos.

El estudio del Secretariado Gitano, que vio la luz en 2023, estimó que hay 23.419 personas viviendo en 4.584 infraviviendas y que hay 5.925 personas viviendo en 1.185 chabolas. En términos relativos, esto supone un 0,05% de la población española.

Además, el citado análisis reveló que casi la totalidad de las personas que viven en asentamientos chabolistas y de infraviviendas (92 %) pertenecen a minorías étnico-raciales. En concreto, se determinó que tres de cada cuatro (77 %) son gitanos y el 13 %, árabes. La mitad de la población es menor de 16 años.

Otro censo publicado en 2023 reveló que aún existían 25 núcleos chabolistas en Madrid, con 150 chabolas, además de 13 núcleos adicionales en la Comunidad de Madrid, con otras 380 chabolas en los distritos de Fuencarral-El Pardo, Villaverde, Chamartín, Nuevo Legazpi o en el entorno de la M-30. Además, el núcleo de la Cañada Real, distribuido entre los municipios de Coslada, Rivas-Vaciamadrid, Vicálvaro y Villa, contaba con 2.537 chabolas.

La Cañada Real sigue siendo el poblado chabolista por antonomasia de España. Según los últimos datos, viven allí más de 8.000 personas. Un lugar donde los problemas de marginalidad, tráfico de drogas, violencia y falta de infraestructuras y servicios básicos son el pan de cada día. A pesar de los intentos por desmantelarlo, la falta de consenso político y la resistencia de algunos grupos han ralentizado el proceso.

“A diferencia de los asentamientos chabolistas del pasado, la Cañada Real ha experimentado un proceso de consolidación parcial, con algunas viviendas que cuentan con ciertos servicios, mientras que otras carecen de infraestructuras básicas como electricidad y agua potable. En los últimos años, diversas ONG y organismos gubernamentales han intentado regularizar la situación de los residentes, aunque el proceso no ha sido sencillo debido a la diversidad de situaciones legales y sociales dentro de la comunidad”, explica Jesús Leal.

“Han existido otros asentamientos similares en ciudades como Barcelona, donde barrios como Torre Baró surgieron de manera similar a los de Madrid. En Bilbao, Valencia y Sevilla también se registraron explosiones de chabolismo, aunque en menor escala. En la mayoría de estos casos, los gobiernos municipales han implementado planes de realojo con mayor o menor éxito”, añade Leal.

El chabolismo en Barcelona

La Barcelona de la Exposición Universal y la Barcelona de las barracas

El proceso de chabolismo y su explosión fue en Barcelona, en muchas cuestiones, similar al de Madrid, aunque con otra denominación: barraquismo. Durante más de un siglo, Barcelona convivió con una ciudad paralela. Oculta entre descampados, laderas y márgenes de vías ferroviarias, la Barcelona del barraquismo albergó a miles de personas que, expulsadas del mercado de la vivienda, levantaron con sus propias manos hogares precarios en los límites de la legalidad.

El fenómeno se comenzó a esbozar en las últimas décadas del siglo XIX, cuando el derribo de las murallas (1853) y la posterior Exposición Universal de 1888 y la expansión del Eixample requerían una gran cantidad de mano de obra, pero el nuevo urbanismo estaba concebido para las clases medias y altas. Las viviendas asequibles para los obreros eran escasas y, sobre todo, poco rentables para los promotores. Al leer esto, uno puede pensar que el ciclo parece volver a repetirse en la actualidad.

La capital catalana se transformaba en una metrópoli moderna, pero sin ofrecer respuestas habitacionales asequibles para la clase obrera que hacía posible esa transformación. Los recién llegados —muchos con la intención de regresar a sus pueblos— acababan quedándose, y ante la imposibilidad de alquilar una vivienda, optaban por levantar chabolas en los márgenes de la ciudad.

Uno de los primeros núcleos barraquistas surgió en la montaña de Montjuïc, donde los picapedreros y obreros que trabajaban para sacar adelante la Exposición de 1888 construyeron como pudieron sus viviendas en lo que hoy es la zona del Teatre Grec. En paralelo, en la franja litoral, nació el Somorrostro: una barriada de pescadores, expulsados del barrio de la Ribera por la construcción del parque de la Ciudadela, que terminó convirtiéndose en uno de los mayores asentamientos de chabolas frente al Mediterráneo.

Eduardo Mendoza retrata esta realidad en su novela La Ciudad de los Prodigios, en la que describe la situación en los alrededores del recinto de la Exposición Universal: «En los baldíos contiguos al recinto de la Exposición había crecido una población entera de barracas; en este villorrio malvivían millares de inmigrantes. Nadie sabía quién había dispuesto las barracas de tal modo que formaran calles ni quién había alineado estas calles para que se cruzaran perpendicularmente entre sí. A la puerta de algunas barracas había unos cajones de madera en cuyo interior se criaban conejos o pollos; la tapa de los cajones había sido reemplazada por un trozo de tela metálica; así se podían ver los animales hacinados. A la puerta de otras barracas dormitaban perros famélicos de mirada turbia...».

A finales del siglo XIX, la vivienda popular ya era una preocupación. Las iniciativas institucionales, sin embargo, llegaron tarde y fueron insuficientes. La Ley de Casas Baratas de 1911, el Instituto de la Habitación Popular (1915) o la ley de 1922 apenas mitigaron la situación. Mientras tanto, el crecimiento demográfico era imparable: solo entre 1910 y 1920, municipios colindantes como Sant Adrià, Montcada o L’Hospitalet vieron dispararse el número de viviendas, aunque seguía sin ser suficiente para absorber el aluvión de inmigrantes.

En los años veinte, Barcelona contaba con cerca de 6.000 barracas repartidas por toda la ciudad. Núcleos como Can Tunis, el Campo de la Bota o el barrio de Pekín se consolidaban como focos de población marginal. En aquella década, más de 20.000 personas vivían en condiciones extremas, sin agua potable, electricidad ni saneamiento. Muchas de estas zonas, como la montaña de Montjuïc, crecieron en terrenos vendidos irregularmente por particulares. En otros casos, las chabolas se levantaban en suelos públicos o intersticiales entre barrios consolidados.

El desarrollo de estos asentamientos no respondía a un patrón único. Se podía acceder a una barraca por compra, alquiler, autoconstrucción o cesión familiar. En algunos barrios, el alquiler era controlado por intermediarios conocidos como 'caps de vara', que podían desalojar al inquilino por impago.

La ciudad marginada

La llegada de la Segunda República trajo consigo las primeras actuaciones sistemáticas contra el barraquismo. Se crearon brigadas de demolición y se impulsaron programas educativos y de vivienda pública. Sin embargo, el estallido de la Guerra Civil truncó estos esfuerzos, y el fenómeno se agravó.

Con el franquismo, el barraquismo se disparó. A partir de los años cuarenta, Barcelona vivió una nueva oleada migratoria. Obreros procedentes de Andalucía, Murcia, el Levante y del interior de Cataluña buscaron refugio en una ciudad que ofrecía empleo, pero no techo. Se estima que en los años 50 más de 100.000 personas vivían en barracas, en una Barcelona donde los contrastes se volvían más pronunciados: mientras se proyectaba una urbe moderna, otra ciudad, la invisible, resistía entre chabolas y carencias.

Aparecieron nuevos núcleos barraquistas en El Carmel, La Perona y en zonas altas de la Diagonal, como consecuencia de desalojos, desplazamientos forzosos y la llegada continua de población. En la parte alta de la Diagonal, los habitantes fueron desalojados para preparar el Congreso Eucarístico de 1952. Muchos fueron reubicados en barrios periféricos como Can Clos o El Polvorí, con condiciones no mejores.

El control institucional se intensificó. En 1949, el ayuntamiento creó el Servicio Municipal para la Represión del Barraquismo, un organismo que censaba y vigilaba los asentamientos, marcando cada chabola con una placa numerada para evitar su expansión. Los inspectores tenían potestad para derribar cualquier nueva construcción. Pero la inventiva popular se impuso y se amparó bajo la ya citada Ley del Techo: muchas familias levantaban sus viviendas de noche, pintaban las paredes y colocaban muebles viejos para simular una antigüedad inexistente.

La vida en los núcleos barraquistas era extremadamente dura. En Montjuïc o el Somorrostro, las aguas residuales se vertían en pozos o directamente al mar. Las afecciones respiratorias, oculares y dermatológicas eran el pan de cada día. En el Campo de la Bota, el 74% de los menores de tres años sufría problemas respiratorios. Un pabellón escolar destinado exclusivamente a niños con tracoma —una infección ocular vinculada a la pobreza— fue conocido popularmente como el "colegio de los ojos malos".

La década de los 60 trajo consigo un crecimiento acelerado, tanto en el plano económico como en el urbanístico. Barcelona, como motor industrial del país, recibió a cientos de miles de personas en busca de trabajo. Sin embargo, este desarrollo vertiginoso no vino acompañado de una planificación urbanística coherente. El suelo se convirtió en objeto de especulación, y la construcción de viviendas se orientó a una demanda privada que dejaba fuera a las clases populares.

Las opciones habitacionales para las familias humildes eran escasas: vivir como realquilados, alquilar habitaciones insalubres o construir su propia infravivienda en los márgenes de la ciudad. Así, el paisaje barcelonés volvió a poblarse de barracas, desde el Turó de la Peira hasta el Carmel, la calle Espronceda o la Verneda.

Durante el mandato del alcalde José María de Porcioles (1957-1973), la ciudad vivió una auténtica fiebre constructora. Se levantaron grandes bloques de pisos sin equipamientos ni servicios básicos como escuelas, centros de salud o zonas verdes. La prioridad era la velocidad: cada piso construido se vendía de inmediato, y el Estado facilitaba la financiación a través de leyes como la de Viviendas de Renta Limitada (1954) y la de Viviendas Subvencionadas (1957).

En paralelo, se impulsaron, mayoritariamente por Obra Sindical del Hogar (OSH), los llamados polígonos de vivienda social como Bellvitge, Sant Ildefons, Bon Pastor o Baró de Viver. También surgieron las UVAS (Unidades Vecinales de Absorción Social), como San Cosme en El Prat o Pomar en Badalona. La política era clara: retirar a los barraquistas del centro y trasladarlos a la periferia, en condiciones algo mejores.

La OSH construyó un total de 33.000 viviendas en la provincia de Barcelona desde su fundación en 1942 hasta mediados de los años 70, dando alojamiento a aproximadamente unas 150.000 personas. Estas fueron sus actuaciones en Barcelona.

Polígono | Municipio | Año | Polígono | Municipio | Año |

La Merced | Barcelona | 1948 | San Roque | Badalona | 1956-60 |

Meridiana | Barcelona | 1945 | Pomar | Badalona | 1960 |

Trinidad | Barcelona | 1954 | Cinco Rosas | Sant Boi de Llobregat | 1967 |

Verdún | Barcelona | 1954 | San Cosme | El Prat de Llobregat | 1964 |

Onésimo Redondo | Hospitalet | 1955 | Roberto Bassas (Guineueta) | Barcelona | 1964 |

J. A. Parera | Barcelona | 1956 | Gornal | Hospitalet | 1972 |

La Paz | Barcelona | 1963 | Can Badía | Cerdanyola / Sta. Maria de Barberà | 1971 |

En muchos casos, estos barrios nacieron sin servicios básicos y con materiales de baja calidad. La reubicación era forzosa y no siempre voluntaria. En Montjuïc, los habitantes de Miramar fueron expulsados para dar paso a los estudios de RTVE, mientras que los de Maricel cedieron el terreno a un nuevo parque de atracciones (1964). En Can Tunis, donde los vecinos habían construido sus casas con esfuerzo, el crecimiento del puerto los condenó al desalojo.

Las últimas barracas del Somorrostro y la Barceloneta fueron derribadas en 1966. Sus habitantes fueron alojados primero en barracones temporales en Sant Roc y después en barrios como La Mina (1972) o Canyelles (1974). Sin embargo, el barraquismo no desapareció. A finales de los años 70, todavía se contabilizaban unas 2.000 barracas repartidas por El Carmel, La Perona, el Camp de la Bota o Santa Engràcia.

Mientras la ciudad monumental se proyectaba al mundo, otra Barcelona resistía a la sombra del desarrollismo.

La llegada de la democracia en 1979 marcó un punto de inflexión en la gestión del barraquismo en Barcelona. Por primera vez, los gobiernos municipales pusieron en marcha políticas asistenciales con una mirada más social e integradora. Las nuevas administraciones, en sintonía con el espíritu transformador del momento, se propusieron erradicar definitivamente los núcleos de chabolas mediante planes de realojo progresivos, acompañados —aunque de forma desigual— de mejoras urbanísticas.

Igual que sucedió en Madrid, las asociaciones vecinales jugaron un papel crucial. Surgidas en muchos de estos barrios durante los últimos años del franquismo, canalizaron la indignación de los vecinos, denunciaron la falta de servicios básicos y reclamaron inversiones en salud, educación y transporte. Fue gracias a su presión que comenzaron a habilitarse dispensarios médicos, redes de alcantarillado, escuelas y otras infraestructuras elementales en los barrios de realojo.

Aun así, el fin del barraquismo no fue inmediato ni homogéneo. En 1980 aún quedaban asentamientos activos en zonas como El Carmel, La Perona o Santa Engràcia. Muchas de las familias gitanas que vivían en estos barrios fueron trasladadas a bloques de pisos dispersos por La Verneda, el Maresme o el extrarradio, lo que, en algunos casos, generó nuevos focos de exclusión.

Los realojos no siempre resolvieron los problemas de fondo. Muchos de los barrios, construidos con urgencia en las décadas anteriores con el objetivo de paliar la situación, padecían graves deficiencias estructurales. La calidad de los materiales era baja, los servicios seguían siendo insuficientes y la integración urbana estaba lejos de ser una realidad. La precariedad habitacional no desapareció, sino que se transformó.

El acto simbólico que quiso poner fin a la larga historia de la Barcelona invisible tuvo lugar el 7 de noviembre de 1990. El entonces alcalde Pasqual Maragall derribó con una excavadora la última barraca de la ciudad, ubicada en Can Carreras, Nou Barris. Con ese gesto se “clausuraba” un siglo de barraquismo en Barcelona.

A pesar del gesto simbólico, el barraquismo no desapareció por completo, y menos el sinhogarismo. En la Barcelona del siglo XXI la exclusión habitacional sigue latente, aunque adopte nuevas formas. Hay que recordar que el precio de la vivienda en Barcelona es impracticable para la mayoría de la población española. Según el último informe de idealista, el precio medio de las casas en venta en la Ciudad Condal es de 4.875 €/m2. Respecto al alquiler, es de 23,8 €/m2.

Según el último recuento municipal, en Barcelona existen 68 asentamientos de barracas donde viven 282 personas. Este recuento no incluye a quienes viven ilegalmente en locales comerciales vacíos y ocupados.

De hecho, se estima que alrededor de un millar de personas sigue viviendo en asentamientos informales repartidos por distintos puntos de la ciudad, en su mayoría, de inmigrantes procedentes del África subsahariana, el Magreb y del este de Europa, así como de comunidades gitanas originarias de Galicia o Portugal.

El distrito de Sant Martí concentra aproximadamente la mitad de esta población. En él, espacios residuales como solares abandonados, naves industriales en desuso o terrenos intersticiales acogen a familias que, excluidas del mercado inmobiliario, reproducen la lógica del chabolismo por necesidad más que por elección. Algunas de estas construcciones actuales recuerdan, en su precariedad, a las barracas de principios del siglo XX.

Lo que antaño se llamaba barraquismo hoy adopta nuevos nombres y términos: infravivienda, ocupación, sinhogarismo… Pero la esencia del problema sigue siendo la misma: la ciudad de Barcelona no garantiza el derecho a un techo digno para todos sus habitantes.

¿Puede España enfrentarse a un fenómeno similar?

En este contexto, una pregunta clave es si España podría enfrentarse nuevamente a un fenómeno similar al chabolismo del pasado. Si bien las condiciones actuales son diferentes, el acceso a la vivienda se está volviendo cada vez más impracticable, lo que podría derivar en nuevas formas de exclusión residencial.

“A diferencia de la segunda mitad del siglo XX, en la actualidad existen normativas urbanísticas más estrictas que dificultan la aparición de asentamientos chabolistas e informales. Además, las autoridades locales y estatales tienen mecanismos para frenar la expansión de construcciones ilegales. Sin embargo, esto no significa que el problema de la vivienda esté resuelto. La crisis del mercado inmobiliario y la escasez de viviendas asequibles han llevado a que muchas personas vivan en condiciones precarias, aunque en formas distintas a las del pasado”, señala Jesús Leal.

Con el chabolismo como un fantasma del pasado del que aún se escuchan unos últimos lamentos, la falta de vivienda asequible, especialmente para determinado sector de la población, ha desembocado en otro problema: el hacinamiento.

En los últimos años, el problema de la vivienda en España ha tomado una nueva dimensión debido a los altos precios del mercado inmobiliario y al impacto de la inmigración: el hacinamiento en viviendas es una realidad que afecta especialmente a la población inmigrante.

“La imposibilidad de pagar alquileres elevados ha llevado a muchas personas a compartir pisos en condiciones de sobreocupación. En algunos casos, se han documentado situaciones extremas en las que hasta siete u ocho personas residen en un mismo apartamento que no reúne las condiciones mínimas de habitabilidad”, apunta Jesús Leal.

Las estadísticas revelan que los hogares formados por una o dos personas han aumentado, mientras que los hogares de tres o cuatro personas han disminuido. Sin embargo, los hogares con más de cinco personas también han crecido, lo que refleja la precariedad habitacional en la que viven muchas familias migrantes. A pesar de la gravedad del problema, no existen datos precisos que permitan medir con exactitud la magnitud del hacinamiento, ya que muchas de estas situaciones no se declaran oficialmente.

“El mercado inmobiliario actual ha excluido a muchos ciudadanos, especialmente a jóvenes y migrantes, quienes se ven obligados a compartir pisos en condiciones de hacinamiento o a pagar precios desorbitados por alquileres en zonas urbanas. La falta de inversión en vivienda pública y las dinámicas especulativas del mercado han agravado la situación, convirtiendo el acceso a la vivienda en un problema de primer orden”, señala el catedrático de sociología.

Y además del hacinamiento, ONGs como Provivienda, Hogar Sí, Cáritas o Cruz Roja han detectado un alarmante aumento del número de personas sin hogar. “La crisis de vivienda, no solo es el germen de la situación de sinhogarismo, sino también una barrera para resolver el problema. Por eso, nuestra apuesta no solo pasa por intentar transformar un sistema de atención en el que el 40% de las personas atendidas llevan 3 o más años sin hogar, sino también generar iniciativas de inversión social de impacto como Primero H, que aumenten el parque de vivienda asequible”, expone José Manuel Caballol, director general de HOGAR SÍ.

HOGAR SÍ ha puesto en marcha Primero H, la primera SOCIMI social en España, que tiene como objetivo movilizar a inversores que, además de buscar una rentabilidad, buscan resolver el sinhogarismo en el país.

“Vivir en la calle es extremadamente duro todo el año, no solo en invierno. El 61% de las personas sin hogar pasan la mayor parte del tiempo solas, más de la mitad han sufrido agresiones o delitos, y un 43,5% percibe su salud como deficiente. La esperanza de vida de una persona sin hogar es entre 20 y 30 años menor respecto al resto de la población”, resalta Caballol.

“Acabar con este fenómeno es una obligación del conjunto de las administraciones públicas de los tres niveles: local, autonómico y estatal. No obstante, la solución del sinhogarismo nos interpela también al conjunto de la sociedad: entidades del tercer sector, medios de comunicación, empresas y, por supuesto, a las personas a título individual, como cualquiera que pueda estar leyendo esta pieza”, añade el director general de HOGAR SÍ.

Hay un 25% más de personas sin hogar en los últimos 10 años

Desde 2012 hasta 2022 el sinhogarismo se incrementó un 25%, según reflejan las estadísticas del INE. Todas las Ongs consultadas para este artículo coinciden en que las estadísticas no reflejan fielmente la realidad, pudiendo haber muchas más personas sin contabilizar. Como también coinciden en que la crisis de vivienda actual es el desencadenante del incremento.

“El propio INE alerta del riesgo de que haya algunas desviaciones estadísticas al ser una encuesta de ámbito nacional. Por eso es tan importante complementar los resultados del INE con los recuentos nocturnos en las ciudades. De hecho, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha elaborado una propuesta de metodología común de recuento que creemos que sería muy interesante impulsar para que pudiéramos contar con datos actualizados y comparables de nuestras ciudades y municipios”, señala José Manuel Caballol.

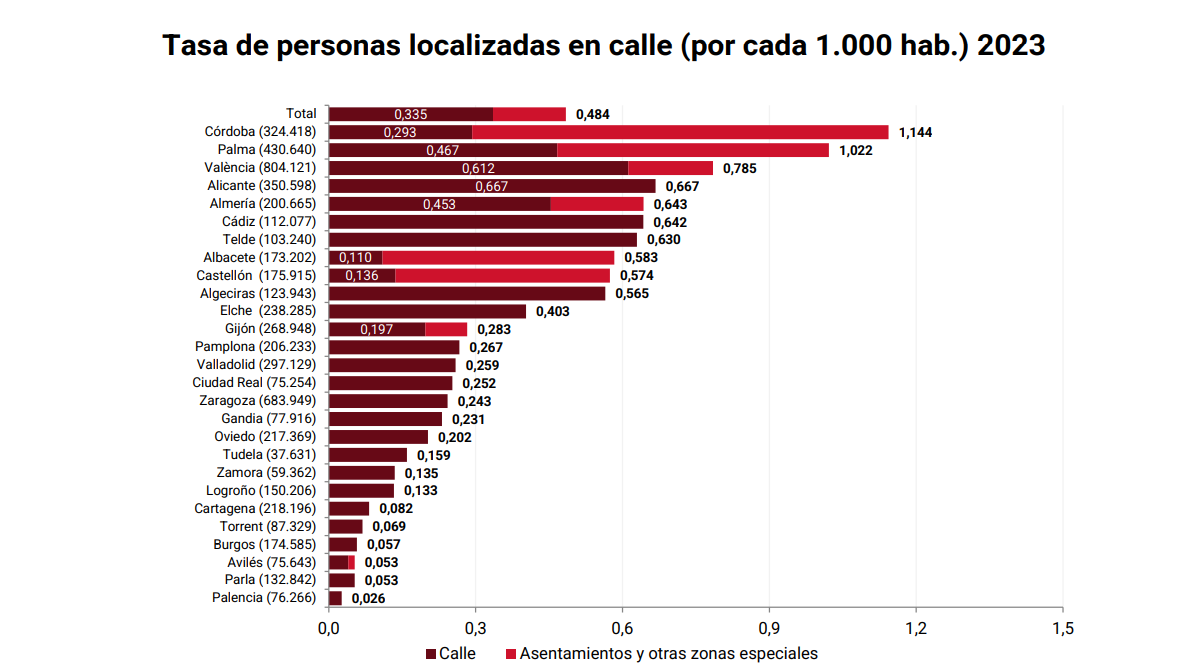

Según el proyecto piloto de recuentos nocturnos de personas sin hogar en España 2023, se localizaron 6.144 personas en los 27 municipios que participaron en la muestra.

Según el estudio, el 46% (2.846 personas) se encontraban en la calle o en otras ubicaciones no destinadas para vivir, mientras que el 54% (3.298 personas) estaban en centros con alojamiento.

Dentro del grupo que se encontraba en la calle y otras ubicaciones, 1.971 personas (32%) vivían en la calle, mientras que 875 personas (14%) estaban en asentamientos u otras zonas. La tasa de incidencia de este grupo es de 0,484 por cada 1.000 habitantes, siendo 0,335 en la calle y 0,149 en asentamientos.

| CCAA | Municipio | Total |

|---|---|---|

| Andalucía | Algeciras | 118 |

| Andalucía | Almería | 217 |

| Andalucía | Cádiz | 118 |

| Andalucía | Córdoba | 588 |

| Aragón | Zaragoza | 401 |

| Canarias | Telde | 84 |

| Castilla y León | Burgos | 108 |

| Castilla y León | Palencia | 23 |

| Castilla y León | Valladolid | 165 |

| Castilla y León | Zamora | 24 |

| Castilla-La Mancha | Albacete | 156 |

| Castilla-La Mancha | Ciudad Real | 29 |

| Madrid | Parla | 7 |

| Navarra | Pamplona | 137 |

| Navarra | Tudela | 14 |

| Comunitat Valenciana | Alicante | 382 |

| Comunitat Valenciana | Castellón | 231 |

| Comunitat Valenciana | Elche | 170 |

| Comunitat Valenciana | Valencia | 1.237 |

| Comunitat Valenciana | Gandía | 43 |

| Illes Balears | Palma | 1.084 |

| La Rioja | Logroño | 75 |

| Asturias | Avilés | 75 |

| Asturias | Gijón | 293 |

| Asturias | Oviedo | 172 |

| Murcia | Cartagena | 91 |

| Total | Total | 6.144 |

En cuanto a quienes estaban en centros, 1.807 personas (29%) se alojaban en albergues, 407 personas (7%) en otros centros colectivos con más de 12 plazas, 944 personas (15%) en pisos, y 140 personas (2%) en viviendas bajo el modelo ‘housing first’. En conjunto, se estima que 1,046 de cada 1.000 habitantes se encuentran en situación de sinhogarismo en alguna de estas formas.

“El año pasado se alertaba en el informe de Provivienda ‘Prevención y atención de la exclusión residencial: Factores explicativos’ de que en España ya hay 5,5 millones de hogares en situación de exclusión residencial. Además, el alquiler está empobreciendo a 4 de cada 10 hogares, incluso aquellos que tienen ingresos medios. Esta situación impide que cada vez más personas puedan acceder o permanecer en su vivienda, lo que en muchos casos conduce a situaciones de infravivienda, sobreocupación, hacinamiento, asentamientos informales o sinhogarismo”, indica Daniel Fábregas Galán.

Para ilustrar este panorama, la crisis actual del aeropuerto de Barajas, donde pernoctan diariamente unas 500 personas sin hogar.

Fábregas destaca la importancia de contar con sistemas ágiles para detectar a las personas sin hogar a tiempo y evitar la cronificación de su situación. Además, se requiere una primera asistencia en emergencias, complementada con ayudas centradas en el acceso a la vivienda, como ‘housing first’ (método de intervención social que proporciona una vivienda individual, estable e independiente) o ‘housing led’ (vivienda compartida de forma temporal), que faciliten su autonomía y acceso a un alojamiento estable.

“Cada día, las personas sin hogar enfrentan la lucha por lo esencial: comida, un lugar para dormir y mantenerse conectados. Incluso tareas cotidianas, como cargar un móvil o encontrar wifi, se convierten en desafíos. La exclusión social, el rechazo y la violencia agravan su situación, afectando su salud mental con depresión, ansiedad y pérdida de esperanza. Muchas recurren al alcohol o sustancias para sobrellevar el frío, lo que empeora su situación. Salir de esta realidad es extremadamente difícil, ya que cada obstáculo refuerza el ciclo de exclusión”, comenta Magdalena Palomo, de Cruz Roja, entidad que durante 2024 atendió a más de 23.000 personas sin hogar.

Sobre cómo podemos ayudar a nivel particular, Palomo señala que existen muchas formas de participar: hacer voluntariado, acompañar a personas en situación de calle o colaborar con entidades que trabajan con este colectivo. En España, hay numerosas organizaciones dedicadas a ello, como Cruz Roja, Accem, Cáritas o Hogar Sí, entre muchas otras. Cada entidad tiene su propio enfoque y ofrece diversas maneras de involucrarse, ya sea desde el barrio, la parroquia o a nivel institucional.

Para garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a una vivienda digna, es imprescindible un compromiso firme por parte de las administraciones públicas, así como una mayor inversión en políticas de vivienda social. Solo mediante una combinación de medidas regulatorias, inversión en nuevas casas y una gestión eficiente del parque inmobiliario se podrá revertir la crisis habitacional que sufre España.

Sigue toda la información inmobiliaria y los informes más novedosos en nuestra newsletter diaria y semanal. También puedes seguir el mercado inmobiliario de lujo con nuestro boletín mensual de lujo.

Para poder comentar debes Acceder con tu cuenta